浸透圧モデル

不思議な発砲スチロール球=不思議じゃなくて当たり前

仕掛けを発見すれば当たり前です。一生懸命理由を探した生徒は「先生はずるい。」と言います。でも、このままどんどん分子のレベルまで小さくすれば、同じことが起こります。ナメクジに塩をかけるとナメクジは小さくなり死にます。簡単に説明できます。けれども、砂糖じゃあ駄目んでしょうか。やってみて下さい。駄目です。なんで?ナトリウムイオンや塩素イオンは膜を通過できないほど大きな粒なんでしょうか。そうすると水についてもう少し勉強をしないといけないね。

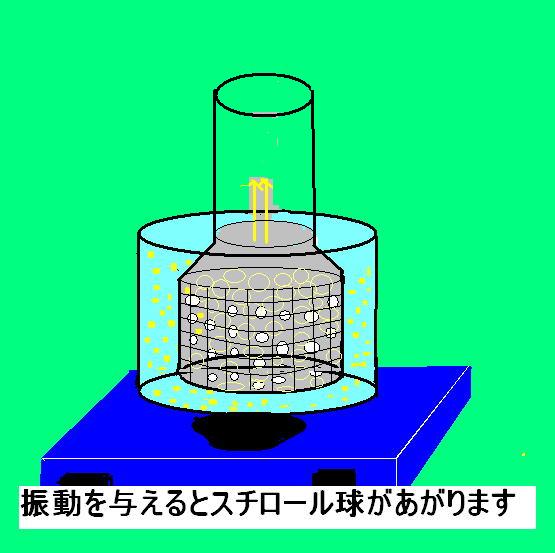

大きさが違う2種類のスチロール球を使います。内側の穴あきの入れ物に大きい分子(大きいスチロール球)を入れます。外側の水槽には小さな水分子(小さなスチロール球)を入れます。小さなスチロール球は穴を自由に通過できるようにしてください。大きな球は穴を通過できません。装置全体に振動を与えて分子を運動させます。右のアニメーションを御覧下さい。内側の管の面があがってきます。

このHPを利用される場合は必ず梶田高由までご連絡ください。

→

特許を取ったらどうかって言ってくれた先生がいるが。実際の浸透圧の原理とはちょっと違うのじゃないかとケチを付ける先生もいた。

ドライヤーで風を送ってかき混ぜると左右の高さが違ってきます。不思議です。生徒達は一生懸命タネをさぐります。必ず誰かが発見します。「先生はずるい。」

「アクワイヤー桜」 ここは科学実験塾です。 塾生を募集しています

実験1 浸透現象をモデルで理解しよう。

枕用発砲スチロール球を用意してください。半透性の膜(細胞膜)として金網を用意します。水分子は分子の大きさが小さいので発泡スチロール球をそのまま使います。溶質(たとえばショ糖分子)はスチロール球4個を接着剤で接着します。片側に4球 片側に水スチロール球を入れてドライヤーで冷風を送ってかき混ぜる。(動画)不思議なことが起こります。

下の青色の装置は試験管攪拌機です。発砲スチロールに振動を与えるために使用しています。家庭用マッサージ機でも良いかもしれません。振動させる力を大きくすれば高くあがりますよね。きっと

→

→

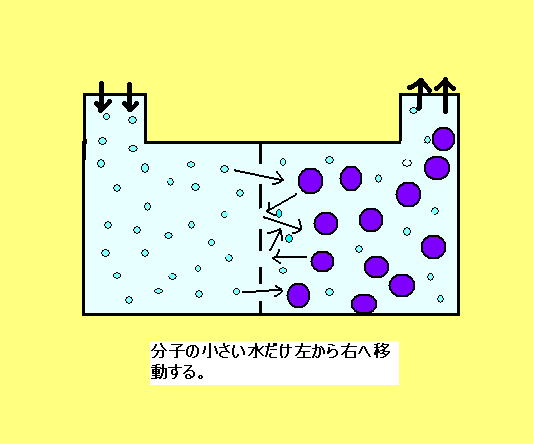

浸透現象の説明は分子の拡散で普通説明されてきました。が、小孔を通過できない溶質が小孔に衝突して跳ね返る時向こうの水分子を引っ張りこんでくると説明しています。けれども、分子の拡散でまず説明したほうが分かりやすい。

① あみの目が大きく全部が通れば高さの差はできないでしょうね。

② 網がなければ当然高さの差はできませんね。

③ 大きな粒の割合が異なるスチロール球を左右に同じ高さに入れた とき左右の高さはどうなるかすぐわかりますね。

④ 振動する力が弱いと・・・

⑤ 少し振動しながら大きい粒がある側を上から押し付けると・・・