�j���g���̔����̗l�q���ώ@�����悤�Ǝv�����B�s�v�c�Ȃ��ƂɐҒœ����i�����Ă����O���[ �v�̔����̉ߒ��͊�{�I�ɂ͊F�������B����ǂ��j���g���̔����͂�����Ɠ���B���͉����H�ׂȂ��Ŗ�Q�O���Ńq���R�ɂȂ�B���łɉ������Ɉُ킪���������ĕ��C���낤�B���ɔ]���o���Ȃ��Ă������͐i��ł������Ƃ����邾�낤�B�j���g���̗��ɂ͗�������ʂɂ��邩��A������ɂ����B������Ƃ͕�����Ȃ��Ă��ǂ��B����������Ȃ�����B����ǂ������Ă��邱�Ƃ�������ɂ͍ł��ǂ��B���ɒ��a�Q�������̌����J���p���t�B�����ŊW�����Ē���������悤�ɂ����B�z����͂Ȃ��B�ۉ��@�����������������g�������Ȃ��B���̉w�Ŕ����Ă����B���s�����B���͂������߂�Ηǂ��Ƃ�����ł͂Ȃ��B�@�l�Ԃ̑̉�����⍂���K����ۂ��Ɓ@�A���x��ۂ��Ɓ@�B����₦����]���邱�ƁB�]���ƌ������A�P���ԂɈ��B�������B�Œ�ł��P���R�A���A�A��B�������X���A����ȗ��Ȃ琗�ɂȂ��B

�v�̔����̉ߒ��͊�{�I�ɂ͊F�������B����ǂ��j���g���̔����͂�����Ɠ���B���͉����H�ׂȂ��Ŗ�Q�O���Ńq���R�ɂȂ�B���łɉ������Ɉُ킪���������ĕ��C���낤�B���ɔ]���o���Ȃ��Ă������͐i��ł������Ƃ����邾�낤�B�j���g���̗��ɂ͗�������ʂɂ��邩��A������ɂ����B������Ƃ͕�����Ȃ��Ă��ǂ��B����������Ȃ�����B����ǂ������Ă��邱�Ƃ�������ɂ͍ł��ǂ��B���ɒ��a�Q�������̌����J���p���t�B�����ŊW�����Ē���������悤�ɂ����B�z����͂Ȃ��B�ۉ��@�����������������g�������Ȃ��B���̉w�Ŕ����Ă����B���s�����B���͂������߂�Ηǂ��Ƃ�����ł͂Ȃ��B�@�l�Ԃ̑̉�����⍂���K����ۂ��Ɓ@�A���x��ۂ��Ɓ@�B����₦����]���邱�ƁB�]���ƌ������A�P���ԂɈ��B�������B�Œ�ł��P���R�A���A�A��B�������X���A����ȗ��Ȃ琗�ɂȂ��B

����������������Ȃ������B������肩������Ȃ��Ǝv���āA�j���g������T�����B�c�ɂ̖������������������B�����̗��͂��炭���C���ǂ��B�Ƃ肠�������܂��������B�ŁA����ɂQ�O�قǂ��炢�ɍs�����B�����ŗǂ��ƌ���ꂽ����B����ɉَq�܂������čs�����̂łނ��덂�������B�j���g����݂��Ă����悤�����Č���ꂽ�B���`��B������Ƌ������B����Ƃ��̃j���g���Ȃ�P�O�O�����v���ƌ���ꂽ�B������������Ȃ����A�w�Z�ł͍���B�A�d�ɒf���āA��������������B���C���t���G���U�������ŗ��s���n�߂āA�߂Â����Ƃ����o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�X�����Ă����V�����傫�ȗ�����T�����B�q�������̐����̌��ق̂悤�Ȃ��̂��������ǂ����ƒ�Ă������A���͂���ȗ]�T�͂Ȃ��悤�������B

�@��͂肤�܂������Ȃ��B�����͓]�����ɉ��x���������Ă��̂܂܉��x���オ��Ȃ��̂��낤�Ǝv�����B����ł��ŏ��̂R���Ԃ͉��x���������Ă����͂Ȃ��B�F�X�Ȋ튯���o���Ă���ƃq���R���ቷ�ł�������ł��܂��悤�ɔ����r���̗�������ł��܂��B����ł����k�����͋����������ĔM�S�ɂ���Ă��ꂽ�B���͘L���ɒu�����B�����]���ɗ��Ă��ꂽ�B�R�O�����x�����������J���ĂȂ����B�����ʖڂ��낤�Ǝv�����B�����Ƒʖڂ��낤���犄���Ă݂悤�B�F�̑O�Ŋ������B�����Ă����B�����H���o���Ă����B�킠�[�Ƃ����Ⴀ�[�Ƃ�����ŁA���͔��̓I�ƂȂ����B�̂͂��̎����Ő��܂ꂽ�q���R�͗c�t���ň�������Ă��ꂽ���A���C���t���G���U�����s���Ĉ�������Ă����Ƃ��낪�Ȃ��Ȃ����B

�[�Ă��̎d�g�݁@����

�@�[�Ă����N����d�g�݁B���F�̌������߂������j�X�i�����ŗǂ��Ǝv��������Ă� ���j�̗��q�ɂ���Ă�葁���U������邱�Ƃ��悭������B�ȒP�����Ĉꎞ�Ԃ̎��Ƃɂ͎g���Ȃ������B���F�̌����g���Ƒ咰�ۂ̑��B�ׂ邱�Ƃ��o���邾�낤�B�����A�����A�Ƒz���Ă�����ɂ��Ȃ��܂I����Ă��܂����B

���j�̗��q�ɂ���Ă�葁���U������邱�Ƃ��悭������B�ȒP�����Ĉꎞ�Ԃ̎��Ƃɂ͎g���Ȃ������B���F�̌����g���Ƒ咰�ۂ̑��B�ׂ邱�Ƃ��o���邾�낤�B�����A�����A�Ƒz���Ă�����ɂ��Ȃ��܂I����Ă��܂����B

�m���͂܂��W�܂�Ȃ��B����͂��Ȃ����A�����@������������[�������悤�Ǝv���Ă������A�E�E�E�E�E�B����Ȃ��낤�B�g�o���A�b�v���Ă����͔����Ȃ����A�ɂ��ɂłȂ��Ȃ�B�����̓^�}�l�M�����n���悤�B�ɂ��^�}�l�M�Ŗ��܂邾�낤�B�܂��o�邩������Ȃ��B

����Y���^���|�|�@�I�W�M�\�E�̓O�[�^��

�@�^���|�|�̉Ԃ͒��J���Ė����B����𐔓��J��Ԃ��B�~�m�炸�̉Ԃ��������B�|�[�`�����J�͐���Ă���A���W�����J�Ԃ���B�I�V���C�o�i�͌ߌ�S������T�����J�Ԃ���B�A�t���J�̖��J�̒n�ł͎��v����Ɏg���Ă���炵���B�����l�͊J�Ԏ��������ƂɉԎ��v��������B�F�ō���Ă݂�̂��ʔ�����������Ȃ����A����͑�ς��낤�B���O����K���݂���B�`���[���b�v�͒g�����Ȃ�ƊJ���Ə����Ă���B�Ԃт�̓����̃I�[�L�V���̗ʂ������Đ����������炵���B���������Ă���B�����Ă��̊J���J��Ԃ��Ԃ͂قړ����悤�ȉԂт�̕\���̐����̍��Ő����o����炵���B�^���|�|�̉Ԃ�����܃p�u�œ�_���Y�f���[���������i���x��������Ȃ����j�|���o�P�c�ɓ���Ă����Ɩ�ɂȂ��Ă����Ȃ��B�J�����ςȂ��̃^���|�|�ɂȂ�B�Â��Ȃ��Ă����Ȃ��B�I�W�M�\�E�͂����V�����Ȃ��O�[�^���Ȃ�ɂȂ�B�n�i�J���U�V�̉Ԃ͗ǂ����ꂽ�����������ɂ߂����ς��J���Ă���B���̉Ԃɉ�����Œቷ�i���ʂ̂̉��x�j���C�������Ă��ƕ��Ă���B���������Ă��ƍĂъJ�Ԃ���B���͏\���J�Ԃ����n�i�J���U�V�̉Ԃ̊�ɐ�����H�|�����Ƃ��̕ω����B���Ă���B�~�m�炸�ł��������Ƃ��N����B�ۑ茤���œ~�m�炸�̉Ԃ̊J�̌��������������A���_�����͒m��Ȃ��B�̓����v�Ȃ̂��B�T�C�N���b�N�Ȋ��̕ω��ɂ���ċN����T�C�N���b�N�ȑ̓��ω��B�C�E�̊J�͂���ɘA�����ċN���邾�낤�B

�n�i�J���U�V��~�m�炸�̉Ԃ̊J�͉Ԃт�̊�̋��ȓx�ɂ���ċN����Ǝv���܂��B�I�W�M�\�E�̗t�����v�킹��B

�@����͖{�Ō����B�����������T���������B���`��B�Y�ꂽ�B�W���K�C���͒n���Ɉ������Ȃ��ƒn��Ɉ������炵���B�W���K�C��������炵���B���@�͐F�X����B�W���K�C���̎����������Ƃ����邾�낤���B�~�j�g�}�g�̂悤���B�W���K�C���ƃg�}�g�͐e�ʂƌ����ėǂ��A�����B�g�}�g�̍��ɃW���K�C���̌s��ڂ�������@��I�B�g�}�g�ƃW���K�C�����זE�Z�������č�����V�����A�����|�}�g�ƌĂB�́A���̖����Ō����B�W���K�C���̒����ƃg�}�g�̒��������킹�Ď����̐A���������B���������A����Ă݂�Ɩ𗧂����̐A���ɂȂ����B�o�[�i�[�h�V���E�ł͂Ȃ����A���_���炯�̃W���K�C���ƃg�}�g���o�����̂��낤�B����낤�Ƃ��Ă���͍̂זE�Z���ł͂Ȃ��P�ɐڂ�������ǁA�A�����ł�����Ă݂��B���s�����B�ڂ��Ɏ��s�����B�P�N�ɂP���ł��Ȃ�����A�R�N���炢����������������Ȃ��B����Șb��������A����Ă݂����ƌ����������B�W���K�C���̉萶���͂�����ł��p�ӂ��o����B�g�}�g�͂������A�����Ă���ƂP���P�O�O�~�قǂ���B�����������͎̂�����邵���Ȃ����A�P�O���w�����ĂP�O�O�O�~�͒ɂ��B�E�E�E��X�͉^���ǂ������B�z�[���Z���^�[�łQ�O�~�Ƀf�B�X�J�E���g���ꂽ�B�~�����̂̓g�}�g�̍�������A

�n��͂ǂ��ł��ǂ��B�Q���قǐ��������B�m���ɃW���K�C�����������B���ی㐶�k����l����Ă����B�H�ׂĂ݂悤�B��l�ŏĂ����B�������ƂĂ������������ȏL�������Ă����B���܂�ɍ������������L���������B�ق�̋͂��ȂЂƂ���������ɂ������A�a���ċꂭ�āA�����Ɠł����邾�낤�B�r�߂Ă݂�ɗ��߂����A����ł͐H�p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����A���҂����ϊ������Ȃ����낤�B

�@�זE�Z���͐ڂ��Ƃ͑S���قȂ�Z�p���B�������o������̂������ɈႤ�B�זE�Z���͐̂͐_�̗̈悾�Ǝv���Ă������A�ŋ߂͗Z�������Ȃ璆�w���ł��ł���B���̂��߂̎����p�L�b�g������B����͗D����̂������B�L�b�g�ɂȂ��Ă��邩�炻��قǓ�������ł͂Ȃ��B���Z���͐V�����Z�p�ɂ͋����������Đ^���Ɏ��g��ł��ꂽ�B��҂炵���Ǝv�������A���̗͂����w�Z�ł��肽���Ƃ��v�����B

�@���̂g�o�͂��łɕ������͂����B�������낻��{���Ɏ~�߂Ȃ�����B�R�o�ڂɂȂ�Ƃ������ɖK��҂͂Ȃ��Ȃ�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�ȒP�ŒN�ł��o����A���̋����ׂ���@���Љ�悤�B���Ƃň�ԊȒP�Ȃ��̂������̍��Ԃ�D���Ă���Ă݂����Ƃ��������������B�ł�������Ƃ͎����p�̏o���邾���ψ�Ȕ���c�A�����R�p�ӂł��邩�Ƃ������Ƃ��B����ƌ��ʂ��ώ@���鎞�Ԃ����Ă邩���B�œK�Ȏ��Ɋώ@���Ȃ��ƌ��ʂ������Ȃ����Ƃ�����B���ꂪ�o���Ȃ��Ɓh��l��{�ˁh�Ƃ��h���s���Ȃ��łˁh�Ƃ����C���킮�悤�Ȃ��Ƃ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�N�����Ď������[���ł��邱�Ƃ��������Ǝv�����낤�B�r���ŏ�肭 �ł��Ȃ��������蒼�������Ǝv���S���ɂ��Ȃ��Ǝ��������Ӗ����Ȃ��Ǝv���B

�ł��Ȃ��������蒼�������Ǝv���S���ɂ��Ȃ��Ǝ��������Ӗ����Ȃ��Ǝv���B

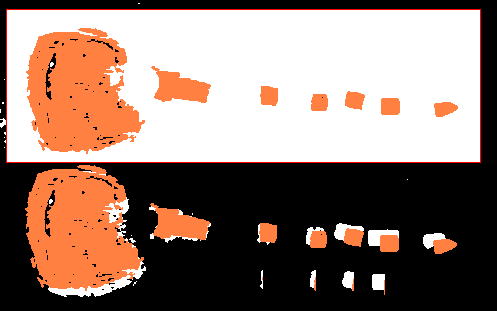

�@�b�c�̃P�[�X�̌��ԂŐA������Ă�Ηǂ��B���łɋL�q�ς݂Ȃ̂ł����ł͏Ȃ������B��̎ʐ^�͐�@�ł�������]���Ĉ�Ă����̂��B��]�̒��S�͎ʐ^�̉E�Ȃ̂����Ȃ̂��ǂ���ł��傤���B�����̊m���͂Q���̂P������ǁA�^�Ő����Ă��Ӗ��͂Ȃ����낤�B�@����ł͂���������ƃ��x���A�b�v���悤�B����s�ɂقړ��Ԋu�����t����A�������ǂꂾ�������������������邾�낤�B�ʓ|�����������B���߂̖Ԍ˂̖Ԃɔ������Ĕ��q�̂悤�ɉ�������Ηǂ��B�ȒP���B�R�O�b������ł��邾�낤�B�i�X�^�v��ł��ǂ���������Ȃ�������ĂȂ��j�A�����Ⴄ���s���ƍ��̐L���̗l�q���킩��B�Ⴂ�����邾�낤���B�c�ɒu�����艡�ɒu�����肵�Ă���Ă݂�����B�����A�����ЂƂ�낤�B������Ɗ댯���B����Ȃ��悤�ɒ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�J�~�\���̐n�E�����E�J�~�\���̐n�E�������݂ɏd�˂悤�B�[���^���݃N���b�v�ŗ��߂�B�c���b�c�̎����ɒu���Ċ���̒f�Ђɐ��Ă��܂����B�����C�������Ƃ�����܂����B���Ă��܂��đ��̕����Ƃ̌q���肪�Ȃ��Ȃ��Ă��悭�L������Ƃ��낪����B�ł��Ȃ���Ȃ��B���̐�[�͍��̋��Ȃ߂��Ă���̂��낤�B���̒f�Ђ͑����܂�������q�̕��������ĐL�����Ă���B ���͍��͐�Ɍ������ĐL�тĂ������̂��Ɖ��̋^�����Ȃ��M���Ă����B����ǂ������ł͂Ȃ��ƍŋߎv���悤�ɂȂ����B�L������f�Ђ͍��̐�ł͂Ȃ��^�l��������L�����Ă���悤�Ɏv����B�P�q�t�ށA���Ƃ��Η�����g�E�����R�V�̎Ⴂ�t�̐�Ɍ������p���`�Ō����J���Ă����B�t���傫���������Ă����͑傫���Ȃ�Ȃ��B�����Č��͂��̂܂ܗt�̐�֍s���B�t�͌s�̕t����������Ōs�̕��������ĐL�����čs���悤�Ɏv����B�O�����猩�Ă���Ɛ�������ĐL�тĂ����悤�Ɍ�����̂��낤�B

���͍��͐�Ɍ������ĐL�тĂ������̂��Ɖ��̋^�����Ȃ��M���Ă����B����ǂ������ł͂Ȃ��ƍŋߎv���悤�ɂȂ����B�L������f�Ђ͍��̐�ł͂Ȃ��^�l��������L�����Ă���悤�Ɏv����B�P�q�t�ށA���Ƃ��Η�����g�E�����R�V�̎Ⴂ�t�̐�Ɍ������p���`�Ō����J���Ă����B�t���傫���������Ă����͑傫���Ȃ�Ȃ��B�����Č��͂��̂܂ܗt�̐�֍s���B�t�͌s�̕t����������Ōs�̕��������ĐL�����čs���悤�Ɏv����B�O�����猩�Ă���Ɛ�������ĐL�тĂ����悤�Ɍ�����̂��낤�B

�@�����͊ȒP���B�N�ł��o����B����ǂ����ƂɎ�����Ă��ʔ����Ȃ� �Ȃ��悤�ȋC������B�������̋C�ɂȂ�A��@�ʼn�]��������i������]�A������]�j���t������A���̏Ǝ˕�����ς�����A���t�@�C�o�[�Ńs���|�C���g�Ō��Ă���A�f�Ђɐؒf������A�l�X�Ȏ������v�悪�o���邾�낤�B���łɎ��₾�B�萶�������ɐQ�����āA���̐�[�����̉�����������Ď̂Ă�ƍ��͂ǂ̂悤�ɐ������Ă����̂ł��傤���B��Ƃ͖��邢�Ƃ���ł���Ă����܂�Ȃ��Ǝv���܂��B

�Ȃ��悤�ȋC������B�������̋C�ɂȂ�A��@�ʼn�]��������i������]�A������]�j���t������A���̏Ǝ˕�����ς�����A���t�@�C�o�[�Ńs���|�C���g�Ō��Ă���A�f�Ђɐؒf������A�l�X�Ȏ������v�悪�o���邾�낤�B���łɎ��₾�B�萶�������ɐQ�����āA���̐�[�����̉�����������Ď̂Ă�ƍ��͂ǂ̂悤�ɐ������Ă����̂ł��傤���B��Ƃ͖��邢�Ƃ���ł���Ă����܂�Ȃ��Ǝv���܂��B

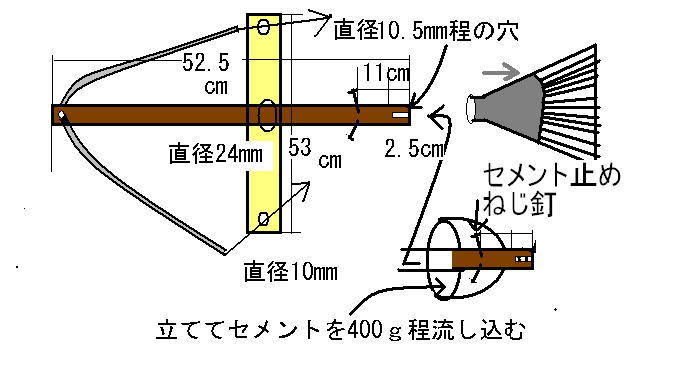

��ꂽⴂŌÑ�̒g�����@�N�����@

�@��ꂽⴂ����ǂ��āH�N�����@��������B�E�̂悤�ɍ�����N�����@���E��90�x��]���ďc�ɂ��Ďg���B���������肭���S�ɂ��Ȃ��Ɖ�]�ɂӂ�����o���ď�肭�����Ȃ��B������ɂ͕��ʖ؉���g�����A���S���Ƃ�̂����\����B1.5�g�̃y�b�g�{�g���̐����������ŃZ�����g�𗬂�����Ōł߂Ă����������B����łقډ�]�̃o�����X������B�����Z�����g���ł܂�̂Ɏ��Ԃ��������肪���邪�ɂ߂Ĉ����ȉN�����@���B�w�Z�ɂ͉�ꂽⴂ͑�R�������B�O�l�ň�@������B�ΐ������ĐS�_���������߂Ώ����������B�����̔𗼎�Ŏ����ď㉺�������ⴂ̖_����]����B�����o�Ă��邪�A�������炪�������B������܂ŋC���ɂ߂Ȃ����Ƃ��B�����ň�C�ɉ�]�����グ��B������������Ђ��ɓ���đ��ł��������߂ΓˑR�������낤�B���k�ƎЉ�̐搶�������ĉ��N�����ɒ��킵���B������Ɖ�����ꂽ�̂ɂ́A���̉��g�����Ñ�̌��Ɏv�����B��������Ă������͑ʖڂ��Ǝv���Ă���q�ł��A����ď㉺�^���̃^�C�~���O����肭����悤�ɂȂ�Ɩʔ����Ȃ�B�Ō�A�����o�Ă����炠�Ə�����܂��Ă�邱�Ƃ��B�����ƉΎ킪�o����B�����Ύ����Ɏ��M�����Ă�悤�ɂȂ邾

�낤�B�o�����N�����@��~�����l�Ɏ����ċA���Ă��炨���Ǝv�������A�N�������čs���Ȃ������B����Ȃ��̂��S���S�������Ă�������̂��B����ǂ��A���ꂾ���Ȃ�Z�p��������Ȃ����A�Ȋw����Ȃ����낤�B�G�l���M�[�ۑ��̖@����b���āA�M�͂ǂ�����ϐg���Ă����̂��l���邩�B����Ƃ��ꕶ�̉Ȋw���l���邩�B���͋{���̐��E���v�������B�T�T�j�V�L��A�L�^�R�}�`�₱���̑ϊ����̈�̕i����ǂɐ�������܂ł͓��k�͓Ȃ̖��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�Ȃ̎����݂ł��H�ׂȂ���A�L�H�̎���ɐ����Ă��邱�ƂɊ��ӂ�����ǂ��B���͈��]�@����搶�i�Ɨ��s���@�l���{���q�͌����J���@�\�j�̒f�w���݂��B�N�����@�Ƃ͈Ⴄ���A�f�w�̕�������Ƃ������H�ׂ�Ƃ��Ȃ�|���B�����N���O�̒n��̐�̗��ꂪ���܂�������B���k�����`�����b�`��

���肭������������A��{�������悤�Ǝv���āA�u�������B�悭���Ă���B�v�ƌ����āA�͂���ꂽ�B�F�̒��ڂ̂Ȃ��A���݂͕��X�Ɋ��ꂽ�B�ǂ��Ə�ꂽ���A�u�Ōゾ����A�F�ŕ����悤�Ǝv�����v���āA�����ɂ��݂������āA�I������B

���肭������������A��{�������悤�Ǝv���āA�u�������B�悭���Ă���B�v�ƌ����āA�͂���ꂽ�B�F�̒��ڂ̂Ȃ��A���݂͕��X�Ɋ��ꂽ�B�ǂ��Ə�ꂽ���A�u�Ōゾ����A�F�ŕ����悤�Ǝv�����v���āA�����ɂ��݂������āA�I������B

���B�Ōセ��ȏ�A�̗ʂ������Ȃ��悤�ɂȂ�܂��B�ǂ����Ăł��傤���B�ȒP���B�ߎ_�����f���S������������������B�̑��Ђ������������ǂ��炩���낤�B�����Ɠ�����ꂽ�B�V�����̑��Ђ����Ăǂ��Ȃ邩�B�V�����ߎ_�����f�������Ăǂ��Ȃ邩�B�\�z�ł��邾�낤�B���x�������Ď�����������ǂ��Ȃ邾�낤���B���ɏ����Ă݂悤�B�����Ă��ŏ��̌X�����������Ȃ邾�낤�B�F�������B�E�֏グ�Ă����������܂ōs���̂��B���߂̉ߎ_�����f�̗ʂ͓���������B�S���������B��w�������ɂ��邪�A�������Ǝv���Ă��܂��A��������̂��������悤�ɂȂ�B�O���t�������̂͌���������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ͂�肽���Ȃ����A�O���t�ł��̌オ�\���ł���B���Ȃ������Ƃ�����������o����B���E�̐l���͎Ⴂ���A�R�O�����ďK�����B�����O�A�U�O�������B�Ⴂ�����Ă����̂��Ƃ��l���̃O���t������Ε�����B����Ȃ��Ƃ����蓾��̂��ǂ���������Ȃ����P�O�O���ɂȂ�̂͂����낤�B

���B�Ōセ��ȏ�A�̗ʂ������Ȃ��悤�ɂȂ�܂��B�ǂ����Ăł��傤���B�ȒP���B�ߎ_�����f���S������������������B�̑��Ђ������������ǂ��炩���낤�B�����Ɠ�����ꂽ�B�V�����̑��Ђ����Ăǂ��Ȃ邩�B�V�����ߎ_�����f�������Ăǂ��Ȃ邩�B�\�z�ł��邾�낤�B���x�������Ď�����������ǂ��Ȃ邾�낤���B���ɏ����Ă݂悤�B�����Ă��ŏ��̌X�����������Ȃ邾�낤�B�F�������B�E�֏グ�Ă����������܂ōs���̂��B���߂̉ߎ_�����f�̗ʂ͓���������B�S���������B��w�������ɂ��邪�A�������Ǝv���Ă��܂��A��������̂��������悤�ɂȂ�B�O���t�������̂͌���������Ȃ��B���Ȃ��Ƃ͂�肽���Ȃ����A�O���t�ł��̌オ�\���ł���B���Ȃ������Ƃ�����������o����B���E�̐l���͎Ⴂ���A�R�O�����ďK�����B�����O�A�U�O�������B�Ⴂ�����Ă����̂��Ƃ��l���̃O���t������Ε�����B����Ȃ��Ƃ����蓾��̂��ǂ���������Ȃ����P�O�O���ɂȂ�̂͂����낤�B